COLUMN

コラム

家を買うのに準備することは?宮城県で住宅購入を始める前の計画ポイント

「家を買うには、どんなことを最初に考えておくとよい?」

「家を買った人の予算やタイミングはどうなんだろう?」

「初めての買い物だけれど、できるだけスムーズに進めたいなぁ…」

人生で最大の買い物ともいわれるマイホーム購入は、一大イベントなだけにしっかり計画をたてて十分な準備をするべきですが、ほとんどの方にとっては不慣れなことですよね。

マイホームの購入を進めるまえに、何に目を向けるべきなのかがわかったら、回り道せずに家を手に入れられそうです。

このコラムでは、家を買う前にすべきことのポイントを解説しながら、購入の流れや入居までの期間などもご紹介していきます。

コラムを最後まで読んでいただくと、家を買うことの整理がついて具体的な行動を始められるでしょう。

「家が欲しいけれど、どうすればいい?」の問題を克服して、念願のマイホーム計画を進めたい方は、ぜひご覧ください。

目次

宮城県で住宅を購入した世帯のデータを参考にする

ここでは、住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」をもとに、宮城県内で住宅を取得した方のデータを見ていきます。

平均的な年齢や年収を知っておくことで、購入のタイミングや予算の考え方などの参考となるでしょう。

宮城県で住宅を購入した方の年齢は?

| 購入年齢 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 41.8歳 | 41.0歳 | 47.5歳 | 42.8歳 | 45.0歳 | 45.9歳 |

| 2015年 | 39.4歳 | 40.1歳 | 47.5歳 | 46.9歳 | 43.5歳 | 40.6歳 |

| 2016年 | 40.6歳 | 40.6歳 | 47.1歳 | 42.3歳 | 43.1歳 | 48.9歳 |

| 2017年 | 40.2歳 | 39.6歳 | 47.1歳 | 44.7歳 | 43.6歳 | 45.2歳 |

| 2018年 | 39.8歳 | 39.1歳 | 47.3歳 | 42.6歳 | 42.4歳 | 43.3歳 |

| 2019年 | 39.0歳 | 38.3歳 | 45.9歳 | 43.7歳 | 42.5歳 | 44.2歳 |

| 2020年 | 40.0歳 | 37.0歳 | 44.7歳 | 45.9歳 | 41.5歳 | 45.0歳 |

| 2021年 | 41.3歳 | 38.4歳 | 46.9歳 | 45.7歳 | 43.9歳 | 46.5歳 |

| 2022年 | 43.1歳 | 40.5歳 | 46.9歳 | 45.8歳 | 46.9歳 | 47.3歳 |

| 2023年 | 43.0歳 | 41.5歳 | 51.0歳 | 53.3歳 | 47.8歳 | 48.0歳 |

| 平均 | 40.8歳 | 39.6歳 | 47.1歳 | 45.3歳 | 44.0歳 | 45.4歳 |

このように「建売住宅」「土地付注文住宅」では40歳前後、ほかの住宅では40歳半ばが取得のタイミングとなっているようです。

また、ここ2年ほどの取得のタイミングは平均値よりも遅くなっている傾向です。

そして、下記の表は住宅ローンの返済期間をまとめたものですが、いずれの住宅においても75歳くらいまでに完済する計画の方が多いようですね。

| 返済期間 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 32.2年 | 33.1年 | 30.4年 | 28.4年 | 26.6年 | 25.0年 |

| 2015年 | 32.4年 | 33.2年 | 30.3年 | 29.6年 | 30.6年 | 29.6年 |

| 2016年 | 32.2年 | 33.3年 | 30.7年 | 32.1年 | 30.6年 | 26.5年 |

| 2017年 | 33.0年 | 33.6年 | 31.5年 | 30.8年 | 31.1年 | 28.8年 |

| 2018年 | 33.6年 | 34.1年 | 32.0年 | 31.9年 | 31.3年 | 29.6年 |

| 2019年 | 33.5年 | 34.5年 | 31.6年 | 31.1年 | 31.9年 | 29.2年 |

| 2020年 | 33.5年 | 34.7年 | 33.1年 | 30.3年 | 32.6年 | 29.0年 |

| 2021年 | 33.4年 | 34.9年 | 31.7年 | 30.9年 | 31.5年 | 29.7年 |

| 2022年 | 32.7年 | 34.4年 | 31.4年 | 29.0年 | 31.3年 | 28.1年 |

| 2023年 | 32.1年 | 34.3年 | 30.7年 | 28.1年 | 30.3年 | 28.3年 |

| 平均 | 32.8年 | 34.0年 | 31.3年 | 30.2年 | 30.7年 | 28.3年 |

まずは、住宅ローンの借入額と返済期間を考慮して、購入のタイミングを検討するとよいかもしれません。

宮城県で住宅を購入した方の購入価格は?

つぎは「フラット35利用者調査」の所要資金額から、それぞれの住宅の購入価格を見ていきましょう。

| 所要資金額 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 2,952万円 | 3,725万円 | 3,191万円 | 3,320万円 | 2,125万円 | 2,119万円 |

| 2015年 | 3,089万円 | 3,781万円 | 3,154万円 | 3,855万円 | 2,140万円 | 2,170万円 |

| 2016年 | 3,048万円 | 3,891万円 | 3,151万円 | 3,833万円 | 2,345万円 | 2,363万円 |

| 2017年 | 3,148万円 | 3,986万円 | 3,327万円 | 4,072万円 | 2,583万円 | 2,355万円 |

| 2018年 | 3,229万円 | 3,985万円 | 3,371万円 | 3,860万円 | 2,326万円 | 2,379万円 |

| 2019年 | 3,161万円 | 4,119万円 | 3,307万円 | 3,995万円 | 2,384万円 | 2,418万円 |

| 2020年 | 3,039万円 | 4,163万円 | 3,385万円 | 4,400万円 | 2,368万円 | 2,382万円 |

| 2021年 | 3,206万円 | 4,181万円 | 3,290万円 | 3,859万円 | 2,761万円 | 2,851万円 |

| 2022年 | 3,047万円 | 4,615万円 | 3,561万円 | 4,644万円 | 2,459万円 | 2,726万円 |

| 2023年 | 2,852万円 | 4,555万円 | 3,448万円 | 4,270万円 | 2,261万円 | 2,632万円 |

| 平均 | 3,076万円 | 4,100万円 | 3,318万円 | 4,010万円 | 2,375万円 | 2,439万円 |

過去2年ほどを見てみると、「建売住宅」「中古戸建」「中古マンション」の価格が下落傾向にあるようです。

予算重視の方は、これらの住宅を検討の中に入れてみるとよいかもしれません。

「土地付注文住宅」や「注文住宅」の価格は上昇傾向にあるようですね。

宮城県で住宅を購入した方の年収は?

| 世帯年収 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 557万円 | 618万円 | 602万円 | 728万円 | 481万円 | 697万円 |

| 2015年 | 576万円 | 615万円 | 584万円 | 826万円 | 469万円 | 600万円 |

| 2016年 | 535万円 | 630万円 | 555万円 | 723万円 | 564万円 | 570万円 |

| 2017年 | 568万円 | 616万円 | 578万円 | 841万円 | 576万円 | 622万円 |

| 2018年 | 559万円 | 597万円 | 610万円 | 750万円 | 538万円 | 675万円 |

| 2019年 | 537万円 | 604万円 | 592万円 | 753万円 | 500万円 | 604万円 |

| 2020年 | 544万円 | 615万円 | 569万円 | 883万円 | 486万円 | 597万円 |

| 2021年 | 538万円 | 622万円 | 564万円 | 736万円 | 530万円 | 684万円 |

| 2022年 | 542万円 | 678万円 | 597万円 | 820万円 | 530万円 | 678万円 |

| 2023年 | 524万円 | 657万円 | 571万円 | 951万円 | 499万円 | 582万円 |

| 平均 | 548万円 | 625万円 | 582万円 | 798万円 | 517万円 | 630万円 |

購入者の世帯年収は分譲集マンションが最も高く、平均798万円です。

また中古住宅に比べて、新築物件の方が世帯年収は高い傾向にありますね。

ただし、この表はあくまでも年収の平均値ですから、自分たちの収入とは比較しにくいかもしれません。

そこで、下記の「年収倍率」をまとめたものを確認してみましょう。

年収倍率とは、購入者の年収と購入価格の比率をあらわした数値のことです。

| 年収倍率 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 5.8倍 | 6.5倍 | 6.1倍 | 5.2倍 | 5.1倍 | 3.7倍 |

| 2015年 | 5.8倍 | 6.6倍 | 6.1倍 | 5.7倍 | 4.9倍 | 4.5倍 |

| 2016年 | 6.2倍 | 6.7倍 | 6.3倍 | 5.8倍 | 4.7倍 | 4.7倍 |

| 2017年 | 6.1倍 | 7.0倍 | 6.4倍 | 6.2倍 | 5.2倍 | 5.0倍 |

| 2018年 | 6.4倍 | 7.1倍 | 6.4倍 | 6.1倍 | 5.0倍 | 4.3倍 |

| 2019年 | 6.4倍 | 7.3倍 | 6.3倍 | 6.7倍 | 5.4年 | 4.6倍 |

| 2020年 | 6.1倍 | 7.2倍 | 6.7倍 | 6.0倍 | 5.4年 | 4.6倍 |

| 2021年 | 6.5倍 | 7.2倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | 5.7倍 | 4.9倍 |

| 2022年 | 6.3倍 | 7.4倍 | 7.0年 | 7.6倍 | 5.1倍 | 5.4倍 |

| 2023年 | 5.9倍 | 7.5倍 | 6.8倍 | 5.9倍 | 5.0倍 | 5.4倍 |

| 平均 | 6.1倍 | 7.0倍 | 6.4倍 | 6.1倍 | 5.1倍 | 4.7倍 |

自分たちの年収に対してそれぞれの住宅の倍率を掛けていただくと、購入価格のおおよその目安がわかるでしょう。

自分たちの「住みたい家」について考えよう

住宅を購入するにしても、マンションにするのか一戸建てにするのか、また新築か中古かのさまざまな選択肢がありますね。

住宅にはそれぞれの善し悪しもありますから、ライフプランや生活スタイルを踏まえて、適切な住宅を選んでください。

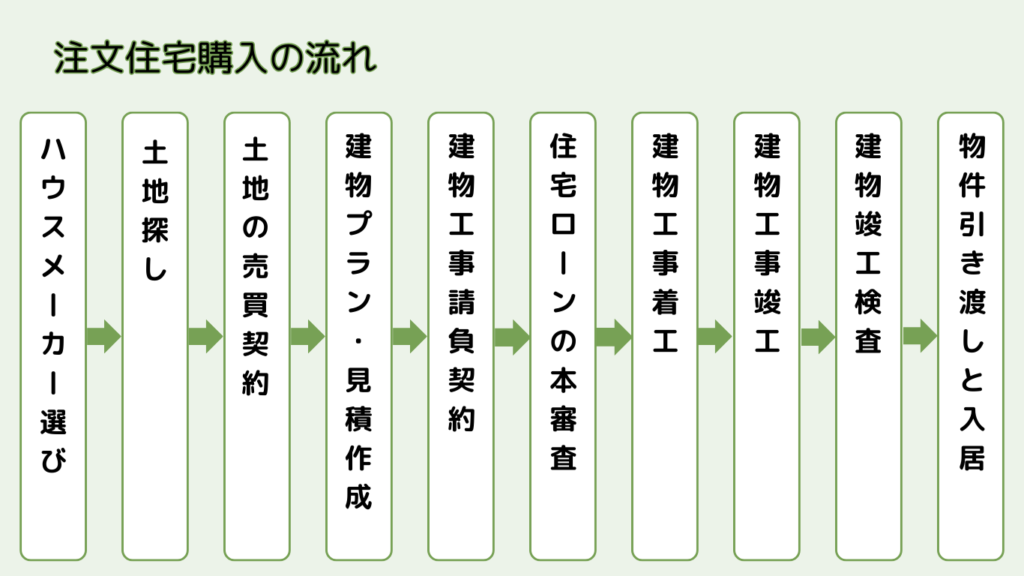

注文住宅

注文住宅は土地探しから始まり、工法や住宅性能などから好みのハウスメーカーを決めて、間取りやデザイン・設備までを予算に応じて一から選ぶことのできる住宅です。

自分たちが住まいで叶えたいことを反映できる点が大きなメリットですが、決めなければならない項目が多いので、打ち合わせを重ねて建物の設計ができるまでに多くの時間がかかります。

そのため注文住宅は、住まいについての要望をできる限り取り入れたい方や、家づくりに対する手間や時間を惜しまない方におすすめでしょう。

また土地探しにも時間がかかる場合もあるので、入居までに1年程度必要なことも踏まえて検討してください。

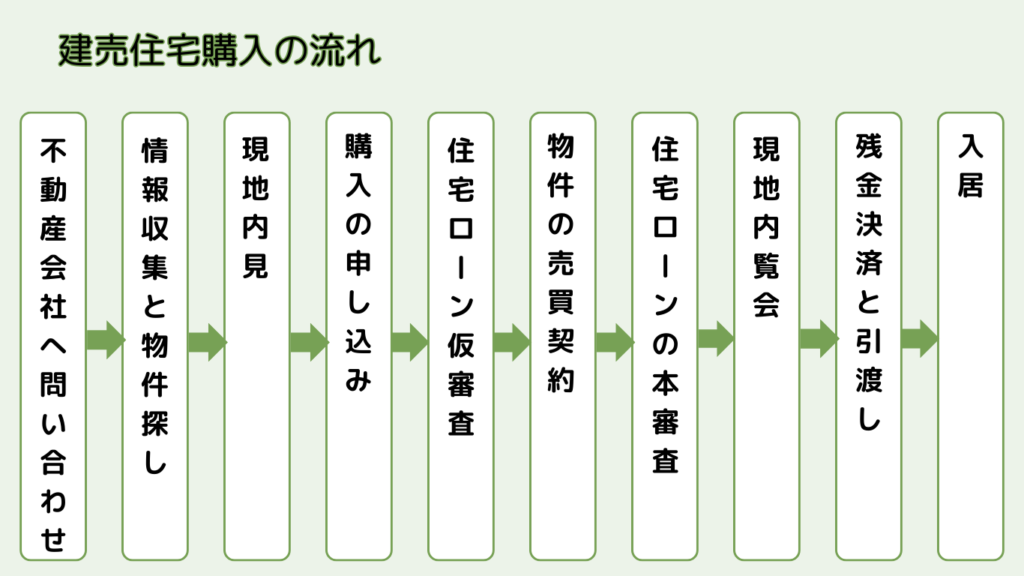

建売住宅

新築建売住宅は、建物プランや設備が決っているので購入費用がわかりやすく、また完成した住宅では入居までの期間がスムーズである点がメリットです。

そして、フラット35利用者調査のデータからもわかるように、「土地付注文住宅」や「新築分譲マンション」と比べて、予算を抑えやすいことも特徴です。

ただし、間取りや設備は多くのご家族に合うことを想定してつくられてはいるものの、自分たちの家族構成やライフスタイルにより適した住宅を選ぶようにしましょう。

また住宅によって、生活に必要な設備の充実度には違いがあるので、たとえば、網戸やエアコンなどは有料オプション扱いとなる場合があることにも注意してください。

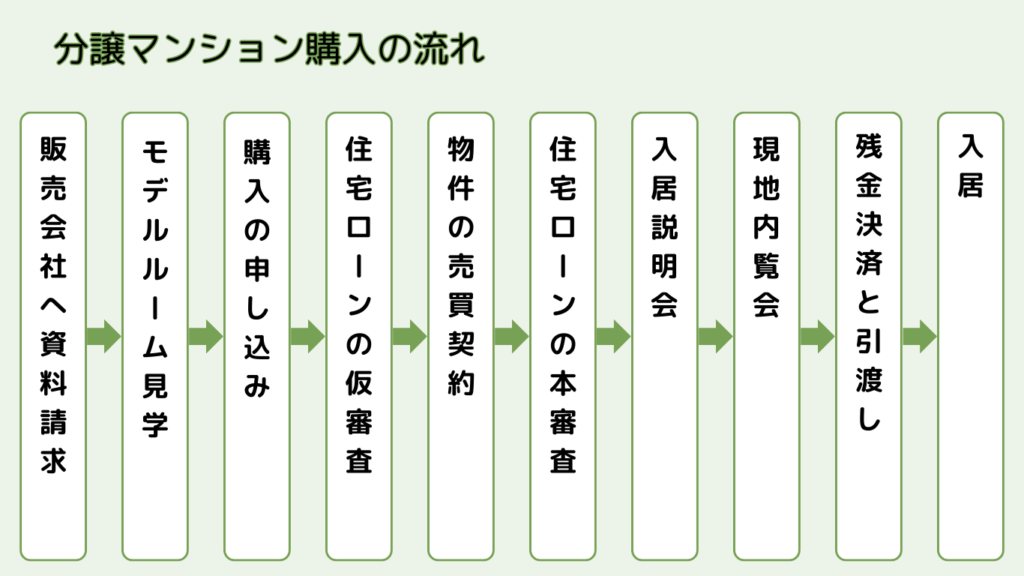

分譲マンション

新築分譲マンションの特徴は、最寄り駅から近い距離にある物件も多く、設備が充実していることなどが挙げられます。

マンションの大きなメリットは立地条件の良さです。物件は最寄駅から徒歩10分圏内であることがほとんどで、通勤・通学の利便性が最もよい住宅です。

また都市の中心部で分譲されることが多いので、周辺の買い物施設が整っていることや、街中の勤務地への交通アクセスがよいことから、共働き世帯などにもマンションがおすすめでしょう。

マンションを購入する場合は、購入金額のほかに管理費や修繕積立金などが発生しますから、費用の総額を把握して予算の計画をたててください。

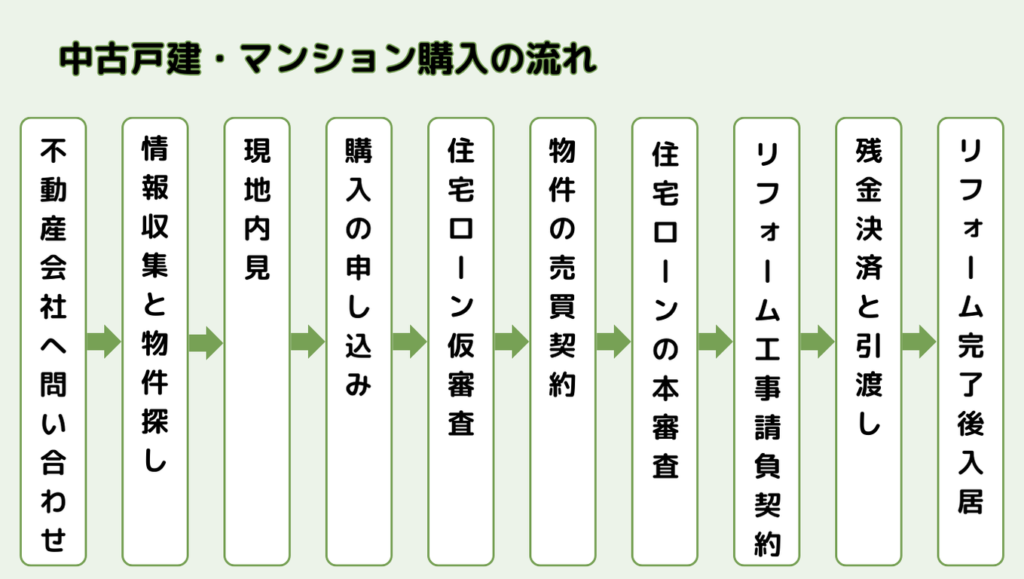

中古戸建

中古戸建の魅力には、予算を抑えられることや立地がよい場所でも売りに出される場合もあり、またこだわりの意匠や建材で建てられた「掘り出し物」の住宅に出会える可能性もあります。

そして、リノベーションを楽しみながらこだわりの住まいにできる点は大きなメリットでしょう。

元の家のベースは残しつつ、新しく住む人のライフスタイルや価値観に合わせて家のなかを作り替えて、古さを感じさせない理想の住まいを実現できるのは魅力的ですね。

ただし中古住宅は、築年数が経過している家ほど耐震基準が古い法律のときのものである場合や、経年劣化による修繕のための思わぬ出費に注意してください。

中古マンション

中古マンションは新築分譲マンションと同じように、利便性の良い場所で売りに出される傾向にあり、購入費用を抑えて好立地なマイホームを手に入れられるのが魅力です。

また、中古マンションはこれまで多く建築されてきたことから、流通量が比較的多く新築よりも物件の選択肢が多いこともポイントでしょう。

そして、中古戸建と同じようにリノベーションで室内に手を加えることで、自分たち好みの間取りやデザインに変えることも可能ですね。

ただし、新築マンションと比べて価格が安くても、毎月かかる管理費や、築年数が経過すると値上がり傾向にある修繕積立金などを踏まえて、購入計画をたてる必要があるでしょう。

マイホーム購入を進める前にやること

はじめに資金計画をたてましょう

家を購入するときには、始めに「資金計画」をたてます。

資金計画の目的は家の予算を決めるだけでなく、新しい家に暮らしながら家族が描くライフプランを叶えるためでもあるのです。

資金計画をたてるうえで重要なポイントは「先々の家計に無理のないローン返済」です。

いまの家計には無理を感じないとしても、将来には様々な支出が待ち構えています。

これからのお金のことを、予測するのは難しいと感じるかもしれませんが、できるかぎり将来のあり方を考えて計画しましょう。

人生には、住宅購入のほかにも様々なライフイベントがあります。「出産」や「お子さんの進学」、「老後」などです。

これからの収入と支出を予測して、より安心感をもてる資金計画をたてることが大切です。

購入予算を決めていく

資金計画をたてていくなかで、毎月のローン返済可能額や自己資金の額をシミュレーションしていきながら、購入予算を決めていきます。

住宅ローン借入額

一般的に住宅ローンの返済額は、収入の20〜25%以下であれば適性であると考えられています。

このことを「返済負担率」といって、「年収に対する年間返済額の割合」を表す数字のことです。

下記の表は「フラット35利用者調査」による住宅ごとの返済比率をまとめたものですが、過去10年間の平均でも概ね20%前後となっていることがわかります。

| 返済負担率 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 20.3% | 23.0% | 20.3% | 17.8% | 19.7% | 14.4% |

| 2015年 | 19.7% | 22.3% | 20.6% | 18.8% | 17.7% | 16.2% |

| 2016年 | 20.5% | 22.6% | 20.7% | 19.6% | 16.4% | 16.2% |

| 2017年 | 20.3% | 22.8% | 20.5% | 20.0% | 16.7% | 16.2% |

| 2018年 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 18.8% | 17.9% | 15.1% |

| 2019年 | 21.7% | 24.0% | 21.0% | 20.0% | 18.9% | 16.1% |

| 2020年 | 21.4% | 23.6% | 21.6% | 19.4% | 19.2% | 16.4% |

| 2021年 | 22.0% | 24.7% | 21.9% | 20.0% | 20.4% | 17.2% |

| 2022年 | 21.6% | 25.4% | 22.8% | 20.9% | 18.9% | 18.3% |

| 2023年 | 22.1% | 26.4% | 23.2% | 19.7% | 19.5% | 18.5% |

| 平均 | 21.1% | 23.8% | 21.3% | 19.5% | 18.5% | 16.4% |

また返済期間については35年が一般的ですが、最近では40~50年のローン商品もでてきました。

しかし完済時の年齢も重要で、おおむね80歳を上限としていますから、借入時の年齢も加味する必要があります。

住宅ごとの返済期間を下記の表にまとめましたので改めて参考にしてください。

| 返済期間 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 32.2年 | 33.1年 | 30.4年 | 28.4年 | 26.6年 | 25.0年 |

| 2015年 | 32.4年 | 33.2年 | 30.3年 | 29.6年 | 30.6年 | 29.6年 |

| 2016年 | 32.2年 | 33.3年 | 30.7年 | 32.1年 | 30.6年 | 26.5年 |

| 2017年 | 33.0年 | 33.6年 | 31.5年 | 30.8年 | 31.1年 | 28.8年 |

| 2018年 | 33.6年 | 34.1年 | 32.0年 | 31.9年 | 31.3年 | 29.6年 |

| 2019年 | 33.5年 | 34.5年 | 31.6年 | 31.1年 | 31.9年 | 29.2年 |

| 2020年 | 33.5年 | 34.7年 | 33.1年 | 30.3年 | 32.6年 | 29.0年 |

| 2021年 | 33.4年 | 34.9年 | 31.7年 | 30.9年 | 31.5年 | 29.7年 |

| 2022年 | 32.7年 | 34.4年 | 31.4年 | 29.0年 | 31.3年 | 28.1年 |

| 2023年 | 32.1年 | 34.3年 | 30.7年 | 28.1年 | 30.3年 | 28.3年 |

| 平均 | 32.8年 | 34.0年 | 31.3年 | 30.2年 | 30.7年 | 28.3年 |

そして住宅ローンの金利は、大きく「固定金利」と「変動金利」に分かれます。

「固定金利」は返済額があがる心配はありませんが、金利は高めに設定されています。

「変動金利」は低めの金利設定ですが、将来的に金利が上昇したときのリスクが考えられるでしょう。

ローン借入額を決めるときには、上記の要素を踏まえて検討してください。

自己資金(頭金)

自己資金については、住宅ローン借入額をできるだけ抑えるためだけでなく、手付金など現金で支払う必要のある費用のためにも準備しなければなりません。

では現金として、どのくらい用意しておくくべきでしょうか。

自己資金の目安は、購入価格の10~20%と言われることが多いですが、過去10年の宮城県の「購入金額」と「自己資金額」の各平均を比較しても、概ね10~20%の自己資金を準備されていたことがわかります。

| 自己資金 | 建売住宅 | 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 分譲マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 2014年 | 441万円 | 511万円 | 687万円 | 810万円 | 355万円 | 399万円 |

| 2015年 | 435万円 | 526万円 | 644万円 | 765万円 | 288万円 | 342万円 |

| 2016年 | 353万円 | 462万円 | 586万円 | 497万円 | 323万円 | 583万円 |

| 2017年 | 358万円 | 456万円 | 365万円 | 717万円 | 461万円 | 420万円 |

| 2018年 | 311万円 | 403万円 | 504万円 | 718万円 | 208万円 | 355万円 |

| 2019年 | 236万円 | 384万円 | 473万円 | 767万円 | 191万円 | 342万円 |

| 2020年 | 178万円 | 343万円 | 409万円 | 740万円 | 172万円 | 352万円 |

| 2021年 | 285万円 | 279万円 | 464万円 | 673万円 | 237万円 | 455万円 |

| 2022年 | 265万円 | 346万円 | 503万円 | 1,394万円 | 241万円 | 582万円 |

| 2023年 | 298万円 | 349万円 | 552万円 | 900万円 | 184万円 | 554万円 |

| 平均 | 316万円 | 405万円 | 518万円 | 798万円 | 266万円 | 438万円 |

自己資金の額を決めるときは、将来のライフイベントに備えて預貯金を残しておくことも考えましょう。

仮に自己資金が少額であったとしても、家を購入することはできます。

物件価格の100%まで借りられる住宅ローンや、諸費用ローンを扱う金融機関もあるので、返済額が増えてしまう場合のリスクを踏まえて、慎重に検討してください。

家の希望条件を整理して優先順位をつける

購入予算の目途がついてきたら、家選びに向けて希望の条件を挙げていきながら整理しましょう。

家に対する要望がはっきりしている方ほど、物件選びはスムーズに進みます。

この要望が「曖昧」だと、複数の物件を比較したときにそれぞれの良いところに目がいってしまい、決めることができなくなってしまいますよ。

要望は、自分たちが新居で叶えたいライフスタイルをイメージして、部屋や設備、立地などに求める条件を決めていとよいでしょう。

日常生活のなかでも、特に「好きなことや楽しみたいこと」を、快適に実現できる住宅を選ぶことが大事になってきますね。

また、今の住まいに感じている不便さなどからも考えてみるとよいでしょう。

一つの家に住み続けていると不便なところが出てきますから、今の暮らしで抱えているストレスを軽くしてくれる住宅ほど、生活が楽になるでしょう。

最後に要望のなかから、「妥協したくないこと」に順番をつけてください。

100点の家はなかなか見つかりませんが、優先順位を決めておくことで、より満足度の高い住宅が手に入るでしょう。

家の購入で注意したいポイント

住宅購入には必ず諸費用がかかる

住宅を購入するときには、物件の購入代金のほかに登記費用や住宅ローン事務手数料、仲介手数料などさまざまな費用がかかります。

購入予算を決めるときは、このような諸費用も考慮する必要がありますね。

実際には、以下のような費用が必要です。

| 〇契約書に貼付する印紙代 〇登記費用(登録免許税や司法書士依頼料など) 〇住宅ローン(事務手数料・保証料・団体信用生命保険料など) 〇火災保険料・地震保険料 〇仲介手数料 〇不動産取得税や固定資産税 〇住まいの退去や引越し費用 |

なお、それぞれの住宅の諸費用の目安は下記の通りです。

| 〇建売住宅・・・・・・・・・・・物件価格の8%前後 〇土地付注文住宅・・・・・物件価格の10%前後 〇注文住宅・・・・・・・・・・・建築費の6%前後 〇分譲マンション・・・・・物件価格の6%前後 〇中古住宅・・・・・・・・・・・物件価格の8%前後 〇中古マンション・・・・・物件価格の8%前後 |

ただし、住宅によっては発生しない費用もありますから、「どのような家に住みたいか」が決まったら、必要な諸費用を把握しておきましょう。

住宅購入の補助金や減税制度を知っておく

住宅を購入するときには、国や地方自治体が定める補助金などを利用できる場合があります。

ただし、利用にあたっては一定の条件を満たす必要があるので、補助金を受けるための条件や必要な提出書類を事前にチェックしておきましょう。

また住宅に関する減税制度についても、所得税や贈与税、そのほか不動産に関する税制で優遇を受けられる場合がありますから、お得に住宅を手に入れるためにも減税制度も調べてみてください。

そして補助金や減税制度は、新築または中古で適用が変わるものや、併用できない制度があることにも注意しましょう。

さらに年度替わりになると、新しい支援制度が始まる場合や、今までの制度内容が改正されることもあるので、購入を始めるタイミングでチェックすることをおすすめします。

<関連記事はこちら>

あとから変えることのできない立地条件の検討

マイホーム購入では、家族が安心・安全・快適に暮らせることが大前提ですね。

毎日の通勤・通学や買い物はもちろんのこと、子どもさんの教育施設や病院などが整っていることも物件選びのポイントです。

住宅を購入するときは、家のことだけでなく立地や周辺環境にも目を向けましょう。

住みやすさは周辺環境によって左右されますし、家のまわりのことは引っ越さないと変えることができません。

通勤や通学するときの交通アクセスや、日常生活でよく使う施設ほど距離やルートをよく確認することが大切です。

また、子どもさんがいる場合は安全に過ごせる環境であるかなどもリサーチしましょう。

土地勘のない場所で購入するときは、現地周辺の状況は曜日や時間帯を変えて調べることをおすすめします。

平日と休日では交通量に違いがありますし、時間帯によっても街の人通りや雰囲気が変わることもあるので、時間や日を変えてチェックしてください。

中古住宅の選択時にはインスペクションを検討する

中古住宅の購入を進める場合は、専門家にお願いするホームインスペクション(住宅診断)を検討しましょう。

中古住宅では、リノベーションを行って自分たち好みの家にできることが魅力ですが、住宅の見えない部分や経年劣化による不具合を発見するには、一般の方では限界があります。

ホームインスペクションを受けることのメリットには、購入前に住宅の不具合を確認することで、引渡し後を受けたあとのトラブルを抑えることができます。

また、リフォームや修繕が必要な場所を知ることができ、おおよその費用の目安を知ることもできます。

中古住宅では建物の現状を正確に把握することで、想定外の出費を抑えるとともに、リノベーションの予算もたてやすくなるでしょう。

住宅を購入したら入居までの期間は?

注文住宅を購入してから入居までの期間は?

注文住宅の場合は土地の購入から始まって、間取りや設備・仕様の打ち合わせを経て建築工事に入りますから、戸建のなかでは最も長い期間がかかります。

土地探しに時間がかかる場合も少なくありませんし、ハウスメーカーとの住宅設計の仮決めまでの手間もかかりやすいので、できるだけ余裕をもったスケジュールを考えておくとよいでしょう。

注文住宅はオリジナルな建物なので、建築中に打合せが必要になるケースも多々あって、その都度工事がストップする場合もあります。

そのため住宅によって幅がありますが、入居までの期間は概ね1年程度は時間がかかるでしょう。

当初に取り決めた引渡し予定より遅れる可能性があることも充分加味してください。

建売住宅を購入してから入居までの期間は?

建売住宅のメリットのひとつが、すでに完成している物件であれば、契約締結からは比較的早く入居が可能だということです。

物件の引渡しは契約から約1か月ほどであることが多いので、引渡しを受けてから引っ越しの準備を始めても2か月ほどで入居が可能でしょう。

注意したい点としては、入居を遅らせたい場合でも引き渡しは先に受けなければならないことです。

完成している物件では、よほどのことがない限り引き渡しまでの期間を長くしてくれることはありません。

そのため、家賃と住宅ローンの支払いが重なってしまうことに注意しましょう。

分譲マンションを購入してから入居までの期間は?

分譲マンションの建築工事は階数や部屋の戸数によっても幅がありますが、1年半~2年ほどかかることも少なくありません。

また分譲戸数を期分けして販売することも多いので、第1期の分譲で契約を結んだ方ですと年単位で引渡しを待つことになるでしょう。

何らかの理由で工事が遅れることになると、さらに引渡しが延びる可能性があることにも注意してください。

すでに完成している場合は、建売や中古住宅と同様に1~2ヶ月程度で入居できるでしょう。

建築中の分譲マンションを購入する場合には、建物の完成と入居希望時期に大きな開きが無いかを確認することが大切です。

中古住宅を購入してから入居までの期間は?

中古住宅の場合は、居住中の方が「いるとき」と「いないとき」によって入居までの時間が変わります。

すでに空室状態の物件であれば、購入の契約から最短1ヶ月程度で引き渡しが受けられるでしょう。

入居者がいる場合は、退去までのスケジュールを踏まえて引渡しの時期を決める必要があります。

引渡しまでの期間が長期化しないことを確認してから、購入の申し込みをしましょう。

またリフォーム工事をする場合は、物件の引渡し後に行うことが一般的です。

工事の内容によって、入居までの時間がかかる可能性があることも理解しておいてください。

住宅購入を進める前に目を向けるべきことのまとめ

宮城県で過去に住宅を購入された方の統計は、ご自分たちの購入のタイミングやお金についての参考になるでしょう。

購入を進める前には「自分たちの住みたい家」を考える必要がありますし、将来を含めた出費を踏まえて予算を決めることも大切ですね。

家の購入には諸費用がかかること、立地の選択が大切なこともポイントの一つです。

また住宅によって入居までの期間は異なりますから、自分たちの希望する入居のタイミングに合わせた家の選択も重要になるでしょう。

仙台市・宮城県エリアで建売住宅を購入するならネクストリンクにご相談ください

マイホームの購入を進めたいときは、早いうちに専門家に相談してみるのも有効です。

そろそろお家が欲しくなって「建売住宅がいいかも?」と思ったなら、ネクストリンクでいろいろな情報を手に入れてみませんか?

物件情報はもちろんのこと、住宅購入の流れや資金計画のたて方など、「よくわからない」ことをわかりやすくお伝えします。

また、土地と建物に詳しいネクストリンク。「間取り」と「立地」に強い建売住宅の元プランナーが、物件選びをしっかりサポートしますから、安心して理想の暮らしを手に入れていただけます。

<こちらの記事も読まれています>

無料で相談できるので、気軽に活用してみてくださいね。